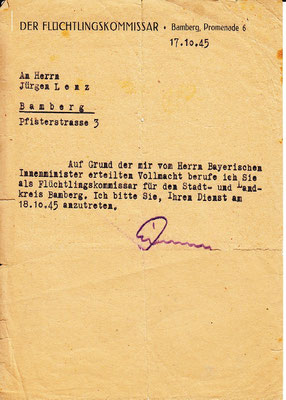

Jürgen Lenz (1916-1990)

war Flüchtlingskommissar in Bamberg.

1947 schrieb er diese Geschichte für seine Kinder,

damit sie diese Zeit niemals vergessen.

Weihnachten 1947

Das Kind im Stall

Amerikanische LKWs hatten sie abgeladen. Sie lagen auf der Erde, aber es war keine Erde, und der Schnee schmolz unter ihrer Körperwärme, so dass die Erde wie ein Brei wurde, schlammig, schwarz und kalt. Sie lagen zwischen Kisten und Säcken, graue Bündel, auf die frischer Schnee fiel, unablässig und mit andauerndem Gleichmut. Er verwischte sich schmutzig mit den Mänteln, in kleinen Bächen schwamm er die Gesichter hinab. Sie waren vor Kälte gerötet, einige waren weiß, die Haut spannte sich dünn über die Knochen.

Die alten Frauen krochen enger zusammen. Vor ihnen

saß ein Kind, es fror ganz erbärmlich, seine Zähne klapperten. Nur ein kleines Mädchen versuchte es zuzudecken. So saßen sie zwischen ihren Kisten, und die Amerikaner fuhren

davon.

Die Männer gingen ins Dorf. Der Älteste wollte zum Pfarrer, aber die anderen waren dagegen..

„Was willst du da?“ sagten sie. „Wir müssen zum Bürgermeister, der ist zuständig. Der muss uns Quartier geben.““

Die Straße war leer, und die Häuser waren blank wie frisch gewaschen. Vor den Türen hatte die Wärme den Schnee getaut. Die Flocken segelten einen

Moment auf schwarze Pfützen, dann gingen sie unter. Aus einem Fenster starrte ein Kind, es drückte sich die Nase platt.

„Ich werd' es fragen“, sagte der Älteste und klopfte an die Scheibe. Er rief: „Wo wohnt der Bürgermeister?“

Aber das Kind staunte wortlos auf die Männer. Der alte Mann klopfte wieder, da verschwand der Kinderkopf. Wie der Alte sich wenden wollte, schlug eine Frau die Gardine zurück.

„Wo wohnt der Bürgermeister?“ schrie der alte Mann.

Sie wies mit der Hand auf die andere Straßenseite und nickte.

Die Männer gingen über die Straße, und die Frau sah ihnen nach. Sie hatten die Mantelkragen hochgeschlagen und die Hände in den Taschen, einige waren ohne Mantel. Sie stapften durch den Schnee, abgerissen, grau, still.

Vor der Tür klopften sie sich den Schnee ab und schoben sich ins Haus. Im Flur standen Milchkannen, und einige stießen daran, dass es klapperte. Die Wärme hatte ihre Stimmung gehoben. Sie lachten sogar ein wenig, und ihre Mützen hielten sie in den Händen. Das Schneewasser tropfte von den Rändern auf die Steinfliesen.

„Es wird schon alles werden“, sagten sie.

Aus einer Nebentür kam der Bauer.

„Was ist denn?“ fragte er.

Die Männer waren plötzlich still, sie sahen ihn an und schätzten ihn ab. Er war nicht mehr jung, der Bart und alles an ihm war unordentlich.

„Was wollt ihr?“ fragte er wieder.

„Wir brauchen Quartier“, sagte der Gewandteste, „wir sind Flüchtlinge.“

„Kommt ihr vom Landrat?“ sagte der Bürgermeister.

„Nein“, sagte der Mann, „die Amis haben uns vor dem Dorf abgesetzt.“

„Das geht hier nicht“, sagte der Bürgermeister, „das Dorf ist schon ganz voll. Wir haben nichts mehr frei. Vielleicht ist im Nachbarort noch Platz.“

Er zuckte die Achseln. Und da die Männer schwiegen, sagte er wieder: „Hier geht es wirklich nicht mehr.“

Die Männer hatten sich vorgebeugt, um jedes Wort deutlich zu verstehen. Sie bewegten sich nicht, sie schimpften nicht und schrien nicht.

„Um der Barmherzigkeit willen“, sagte der Älteste, „nehmen Sie uns wenigstens heute auf. Unsere Kinder erfrieren draußen und sie haben auch seit zwei Tagen nichts Warmes gegessen.“

„Unmöglich“, sagte der Bauer, „wir sind hier nur eine kleine Gemeinde, es geht beim besten Willen nicht.“

Da kam aus der Küche die Frau auf den Flur. Sie schwitzte, ihr Gesicht war rot aufgetrieben, und sie strich sich mit der Hand über ihr Haar. An ihren Fingern klebte noch Teig, vertrocknet, runzlig.

„Schon wieder Flüchtlinge? Was willst du tun?“, fragte sie ihren Mann

„Sie müssen ins nächste Dorf oder zum Landrat“, sagte der Bauer.

„Meine Frau ist hochschwanger“, sagte einer der Männer, „sie kann täglich niederkommen. Soll sie auf der Straße gebären?“ fragte er.

„Nein, nein“, sagte die Frau, „im Dorf ist kein Platz mehr. Wir haben selbst schon fünf Menschen zu viel im Haus, man kann sich kaum drehen.“

„Aber meine Frau“, sagte der Mann von neuem, „kann unmöglich noch weiter gehen. Vielleicht könnten wir wenigstens in einen Stall?“ fragte er. „Da ist es doch warm“, sagte er, „und wir nehmen keinen Platz weg.“

„Meinetwegen“, sagte die Bäuerin. „Aber nur über die Feiertage, danach könnt ihr mit dem Milchwagen in die Stadt.“

„Wir wollen zum Pfarrer gehen“, sagte der Älteste.

„Der kann euch auch nicht helfen“, sagte der Bürgermeister.

Doch die Männer ließen sich nicht zurück halten. Als sie in die Kälte traten, zitterten sie. Der Schnee knirschte unter ihren Füßen. Sie sprachen kein Wort untereinander, aber vor dem Pfarrhaus zeigte einer von ihnen auf die Marienfigur. Sie stand in einer Mauernische, ganz nass war ihr Gewand, und über ihrem Kopf wölbte sich im Bogen der Himmel. Goldene Sterne klebten auf blauer Farbe, die Farbe machte den Himmel aus. Die Männer zögerten kurz, dann klopften sie. Sie zögerten auch noch, als sie in das Arbeitszimmer geführt wurden.

Der Pfarrer stand am Schreibtisch. Er hatte die Festpredigt meditiert und war noch voll seiner Gedanken. Aber er horchte hin auf jedes Wort, das der Älteste sprach, und als seine Augen über die Männer fielen, die auf ihn zukamen, obgleich sie sich nicht bewegten, da war es ihm, als wüchsen immer mehr Menschen in den Raum. Sie kamen aus den Wänden und aus dem Treppenflur, sie standen in der Türfüllung und sie waren alle weiß von Schnee und zitterten vor Nässe und Kälte, und in ihrer Stummheit war eine grausame Qual, als könnten sie ohne Laute schreien. Aber er wehrte sich gegen dieses Bild, das sich ihm wie im Traum näherte. Er wendete seine Augen und suchte mit ihnen nach dem vertrauten Bücherschrank, und da fielen sie beruhigt auf das Werk, das er besonders liebte. Und wie sie fast zärtlich lasen: „De civitate Dei, Augustinus“, da fanden sich auch wieder seine entrückten Sinne und er sagte: „Sie sind nicht katholisch?“

„Nein“, sagte der Älteste.

„Bitte“, sagte der Pfarrer, „verstehen Sie mich richtig. Wir haben schon viele Andersgläubige im Dorf, und sie bringen manche Unruhe in meine Gemeinde. Aber das heißt nicht, dass ich Ihnen nicht helfen will, so gut ich kann.“

Er wandte sich zum Fenster, hinter dem die Flocken fielen, sacht und unaufhörlich.

„Ich kann Sie nicht in warmen Stuben unterbringen“, sagte er, „jedes Haus ist überfüllt, aber in den Scheunen ist noch Platz, und wenn Sie eng beieinander liegen, dann mag es wohl auch mit der Kälte gehen. Ich werde noch heute mit dem Landrat sprechen, damit etwas für Sie geschieht.“

Die Männer erwiderten nicht viel, sie gaben ihm die Hand und stülpten sich die Mützen auf und gingen.

Und während er ihnen nachsah, wie sie durch den Schnee stolperten, schwächlich und dunkel in schwarzen Gruppen wie ein loses Rudel Tiere, da kam wieder jenes Bild auf ihn zu, das vorher in seinem Zimmer stand. Er schloss die Augen, um es zu verlieren, und so raffte er sich auf und ging zum Bürgermeister, um alles vorzubereiten. Dort sah er einen Mann, der Säcke und Bündel in den Stall schleppte. Er musste zu den Flüchtlingen gehören, denn er kannte ihn nicht.

Der Mann, der die Sachen in den Stall geschleppt hatte, suchte nach einem Eimer, denn ihm war eingefallen, dass seine Frau warmes Wasser brauchen würde. Sie hatte soviel unterwegs vom Waschen geredet. Seit einiger Zeit hatte sie es nicht mehr tun können. Er sah über den Hof. Er war selbst ein Bauer gewesen, früher, als er noch kein Flüchtling war. Er fand den Eimer, und als er ging, um nach warmem Wasser zu fragen, kam seine Frau und ging in den Stall. Sie hatte Schmerzen, die Wärme tat ihr gut. Langsam lösten sich ihre Wangen und wurden wieder weich. Doch sie war matt, sie konnte nicht mehr stehen, aber sie konnte auch nicht sitzen, so dass sie sich auf das Stroh legen musste. Der Atem einer Kuh stieg dampfend über sie hinweg. Ihre Schmerzen wurden heftiger, und sie begann leise zu wimmern, als ihr Mann kam und das Wasser brachte. Sie schaute zur Decke, durch Spalten im Gebälk schimmerte dunkel der Himmel, und der Abend kam auf sie zu.

In der Scheune lagen die Flüchtlinge, nass, müde und kraftlos. Einige Männer suchten auf dem Hof nach Holz, um das Heu abzustützen. Sie sahen die Bauern in die Kirche gehen, steif und feierlich, in schwarzen Mänteln gingen sie. Die Frauen trugen Gesangbücher, und ihre Köpfe hielten sie gesenkt. So bewegte sich ein langer Zug auf der Straße.

Dann schlug der letzte Glockenton hell über das Dorf, und die Männer hörten, dass Kinder sangen. Der Gesang kam bis in die Scheune, zerrissen und kümmerlich.

„Das sind schöne Weihnachten“, sagte eine alte Frau.

Eine andere schluchzte.

„Lass das Flennen“, sagte die Alte.

In der Dunkelheit wollte eine junge Frau aufstehen, aber es ging nicht, sie stieß an ein Kind, das zu schreien begann.

„Geh aus dem Weg“, sagte eine Frau. Die Frau sprach mit vollem Mund.

Die junge Frau konnte das Kauen nicht mehr hören. In den ersten Tagen hatte sie sich gegen die Gier gewehrt, aber als sie in ihr wie eine rebellische Wut zu wühlen begann, da hatte sie es aufgegeben. Jetzt kletterte sie vorsichtig auf allen Vieren über die anderen hinweg zur Tür. Vielleicht konnte sie etwas zu essen finden, und wer weiß, vielleicht nahm sie sogar jemand auf, wenn sie es allein versuchte.

„Man muss alles allein machen“, dachte sie, „sonst ist man in der Masse verratzt.“

Auf dem Hof standen die Männer, sie sahen zum Himmel. Die junge Frau glättete ihren Mantel.

„Verdammt“, dachte sie, „nun müssen gerade die hier stehen.“

Doch dann sah sie, dass die Männer zum Himmel starrten, der finster und voller Wolken war. Zwischen den Wolken, wenn sie sich verschoben, hingen zwei Sterne, sie machten die Nacht ganz hell, fast weiß.

„Wie im Krieg“, sagte einer der Männer, „wir hatten Leuchtkugeln, die waren auch so hell.“

Sie starrten nach den Sternen, doch dann begannen die meisten wieder nach Latten zu suchen. Einer trug eine Pelzmütze, der Schnee darauf war in der Scheune abgetropft, und nun waren die nassen Haare am Rand der Pelzmütze gefroren. Sie bildeten einen glitzernden Kranz.

„Wir haben die Frau im Stall ganz vergessen“, sagte der Mann.

„Dort ist es wärmer als in der Scheune“, erwiderte ein anderer. Der mit der Pelzmütze richtet sich auf und ließ das Suchen. Er war elend und schwankte von dem Bücken, die Schmerzen im Rücken ließen nach, und es ging ihm etwas besser.

„Ich geh mal nachsehen“, sagte er.

Es war noch kälter geworden. Er spürte, wie der Atem aus seinem Mund sich kristallisierte, doch es roch nach warmer Luft. Der Umriss eins Hauses tauchte auf, schwarz und unförmig floss er zusammen. „Hoffentlich ist es richtig“, dachte er und schritt über den Hof. Da war ein Verschlag, gegen den er anrannte. Und das Eis bohrte sich in seine Hand, als er mit ihr über einen Spaten fuhr. Die Sterne schoben sich durch die Wolken und übergossen plötzlich den Hof und den Stall mit Licht. Er fand sofort das Tor. Im Stall war die Luft ganz warm.Er konnte zuerst nichts erkennen, aber dann sah er im Hintergrund eine Laterne, sie war gelb und trüb gegen die Helligkeit draußen. Der Kopf einer Kuh hob sich ihm langsam entgegen, und da sah er die Frau. Sie lag ihm Stroh und hielt ein Bündel an ihre Schulter gedrückt. Ihr Mund war viel dünner als sonst, wenn sie lächelte, aber sie hatte auch ängstlich auf das Kind zu hören, das mit kleinen Stößen schrie, heftig und kreischend. Und er sah ihren Mann, der aus einem Sack Lappen zog.

„Es ist doch für die Frau hier zu kalt“, sagte der Mann mit der Pelzmütze. „Warst du denn nicht beim Bauer?“

„Ja“, sagte der andere, „aber es ist niemand zuhause. Sie sind alle in der Kirche.“ Er nahm den leeren Sack und legte ihn über den Leib der Frau. Der Schnee war auf ihm geschmolzen und er war noch nass, schmutzig und zerfranst. Die Frau lächelte und schlief ein.

Von der knarrenden Tür stieß ein Windzug. Es kamen noch mehr Flüchtlinge aus der Scheune, denen die schwangere Frau eingefallen war. Eine Frau kniete nieder und wickelte das Kind.

„Welch schöner Jung!“ rief eine Greisin.

Und sie standen um die Mutter mit dem Kind herum und vergaßen beinahe schon, dass sie noch vor wenigen Stunden fast erfroren waren.

„Ich hab ein bisschen Grieß“, sagte ein Mädchen.

„Was soll das Kind mit dem Grieß“, sagte die alte Frau.

„Es ist doch für die Mutter“, antwortete das Mädchen.

„Geht zur Seite“, sagte der Mann mit der Pelzmütze. „wir müssen uns um das Kind kümmern.“

Die Flüchtlinge waren nicht mehr allein, und das Neugeborene war nicht mehr allein. Vor dem Stall überspannten Frost und Schnee die Erde mit einem Leichentuch. Doch sie merkten nichts davon.